CHAMBORD

Château de Chambord

C'était le 15 septembre

un peu d'histoire :

Chambord accueille un château dès la fin du Moyen Age au 10° siècle. Il s'agit d'un château fortifié.

Possession des Comtes de Blois, le château de Chambord passe aux ducs d'Orléans en 1397, avant d'être rattaché à la couronne de France lorsque Louis d'Orléans devint Louis XII de France en 1498, le petit château fort étant déjà à cette époque une maison de plaisance et de chasse.

En 1516, François 1er, roi de France depuis 1515, décide la construction d'un palais à sa gloire, à l'orée de la forêt giboyeuse de Chambord.

François 1er meurt en 1547. Le roi a finalement passé très peu de temps à Chambord (72 nuits au total en 32 ans de règne).

Les travaux de l'aile de la chapelle se poursuivent sous le règne de Henri II, mais ils sont interrompus par sa mort en 1559.

La période qui suit ne bénéficie pas au château. Les séjours royaux se raréfient pendant une centaine d'années, alors que l'édifice continue de susciter l'admiration de ses visiteurs. Des travaux de consolidation sont réalisés en 1566 sous le règne de Charles IX, mais Chambord se révèle trop éloigné des lieux de séjours habituels de la Cour et semble promis à une lente disparition. Henri III, puis Henri IV, n'y résident pas et n'y entreprennent pas de travaux.

Louix XIII ne se rend que deux fois à Chambord. La première fois en 1614, à l'âge de treize ans. Puis en 1616, alors qu'il rentre de Bordeaux avec la nouvelle reine Anne d'Autriche.

À partir de 1639, le château est occupé par Gaston d'Orléans, comte de Blois. Ce dernier y entreprend des travaux de restauration entre 1639 et 1642, notamment l'aménagement d'un appartement, des aménagements dans le parc et des travaux d'assainissement des marais alentour. Mais la chapelle demeure toujours sans toiture à cette époque.

Tableau représentant le château et son domaine réalisé en 1722 par Pierre-Denis Martin.

Il faut attendre l'avènement de Louis XIV pour que soit achevé le projet de François 1er. Le Roi-Soleil comprend le symbole que représente Chambord, manifestation du pouvoir royal, dans la pierre et dans le temps. Il confie les travaux à l'architecte Jules Hardouin-Mansart qui, entre 1680 et 1686, achève l'aile ouest, la toiture de la chapelle (la plus grande pièce du château), ainsi que l'enceinte basse, qui est couverte d'un comble brisé destiné aux logements du personnel.

Louis XIV fait neuf séjours au château, le premier en 1650 et le dernier en 1685. Le Roi se rend parfois à Chambord accompagné par la troupe de Molière qui y joue devant lui des comédies.

Le règne de Louis XIV voit également la création d'un parterre devant la façade Nord ainsi que le canal du Cosson.

Le roi Louis XV dispose du château pour y loger son beau-père Stanislas Leszczinski, roi de Pologne en exil, entre 1725 et 1733.

Le château reste inhabité pendant 12 ans, puis le 25 août 1745, Louis XV en fait don au maréchal de Saxe qui en devient gouverneur à vie, avec 40.000 livres de revenus. Il y fait notamment construire des casernes pour son régiment. Il y réside à partir de 1748 et y meurt le 30 novembre 1750.

La nécessité d'apporter confort et chaleur à l'édifice pousse ces différents occupants à meubler de façon permanente le château et à aménager les appartements avec des boiseries, faux plafonds, petits cabinets et poêles.

Après la mort de Maurice de Saxe en 1750, le château ne fut plus habité que par ses gouverneurs. August Heinrich von Friesen (1727-1755) neveu du maréchal de Saxe, meurt au château le 29 mars 1755, puis se succédèrent le marquis de Saumery jusqu'en 1779, puis le marquis de Polignac, chassé par la Révolution en 1790.

À la révolution française, les habitants des villages limitrophes se livrent à un saccage du domaine. Les grands animaux sont décimés, les arbres coupés ou ravagés par le pacage des troupeaux. Les dévastations sont telles qu'un détachement du Régiment Royal est envoyé pour faire arrêter les pillages en mai 1790 puis un détachement du 32° régiment d'infanterie en 1791, pour rétablir un semblant d'ordre. Entre octobre et novembre 1792, le gouvernement révolutionnaire fait vendre le mobilier qui n'a pas été volé, les enchères s'accompagnant de pillages nocturnes. Les fenêtres et les portes sont arrachées ainsi que les plombs ornant les combles du donjon.

Le 2 juillet 1802, le premier consul Napoléon Bonaparte attribue le château à la quinzième cohorte de la Légion d'honneur, mais ce n'est que deux ans plus tard que le général Augereau visite finalement le château dévasté par les pilleurs, et dans un état de délabrement avancé. Il fait fermer les portes du parc et réparer l'enceinte et sauver le domaine, en dépit des protestations de la population.

Le château est donné le 15 août 1809 au maréchal Berthier, en récompense de ses services, avec une rente de 500 000 francs. Berthier ne vint qu'une fois à Chambord en 1810, pour une partie de chasse. À sa mort en 1815, le château est mis sous séquestre avant d'être mis en vente en 1820 par sa veuve Élisabeth de Bavière, incapable de faire face aux dépenses.

En 1821, le domaine de Chambord est acquis par une souscription nationale, puis offert à Henri d'Artois, duc de Bordeaux. Le prince est attentif à l'entretien de son château et de son parc. Il fait administrer le domaine par un régisseur et il finance de très importantes campagnes de travaux ; restauration des bâtiments et travaux d'aménagement du parc de chasse. Le château est officiellement ouvert au public.

Pendant la guerre de 1870, il sert d'hôpital de campagne. À sa mort en 1883, le château passe par héritage aux princes de Bourbon de Parme.

Mis sous séquestre pendant la première guerre mondiale, le domaine de Chambord est acheté onze millions de francs-or le 13 avril 1930, par l'État français. C'est à cette époque que le toit mansardé qui couvrait l'enceinte basse du château, datant du règne de Louis XIV, est supprimé. L'État français justifiant ce choix par un souci de présenter l'ensemble des bâtiments dans son état le plus proche de la Renaissance. La gestion et l'exploitation est partagée entre l'administration des domaines, les Eaux et forêts et les monuments historiques.

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le château devient le centre de triage des trésors des musées nationaux de Paris et du Nord de la France, qu'il faut évacuer et protéger des bombardements allemands. Des conservateurs et des gardiens montent alors la garde pour défendre certaines œuvres du Musée du Louvre entreposées dans le château.

Après avoir échappé de peu aux bombardements, au crash d'un bombardier B-24 américain en 1944, et à un incendie, le 7 juillet 1945 qui réduit en cendres les combles du canton sud, c'est avec le rapatriement progressif des œuvres du Louvre vers Paris, en 1947 que commence une grande remise à niveau de près de trente ans, menée dès 1950 sous la direction de l'architecte Michel Ranjard puis par Pierre Lebouteux, à partir de 1974. Une balustrade en pierre est créée à l'attique de l'enceinte basse du château, à partir de 1950.

Les combles sont reconstruits entre 1950 et 1952, la tour de la chapelle restaurée entre 1957 et 1960, ainsi que le logis de François 1er en 1960 et les offices en 1962. Dans le parc, le canal est de nouveau creusé en 1972 et les fausses braies dégagées.

En 1981, le domaine est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les travaux recommencèrent en 1998, sous la direction de Patrick Ponsot, pour la réfection des terrasses, des balustrades des donjons ainsi que de l'aile antérieure des offices.

Plan du château

Salle des Chasses

l'escalier central, à double révolution

La cuisine

Salle des Bourbon

Tapisseries dans les couloirs

Chambre de la reine

Buste de Louis XIV

Buste de François 1er

Appartement de parade

Chambre du gouverneur

Dans un des couloirs du 1er étage, poele apporté du temps du maréchal de Saxe, gouverneur (1745-1750)

Appartement d'invités

2ème étage, plafond vouté

à la gloire de François 1er (initiale et salamandre)

la lanterne, avec l'arrivée de l'escalier à double révolution

coucou chéri chéri !!!

Dans la partie extérieure de l'habitation, quelques moyens de transport de l'époque

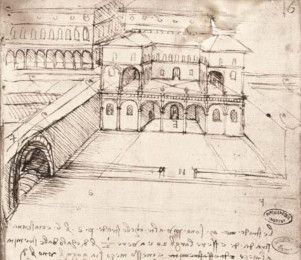

On reconnait bien "la patte" de Léonard de Vinci pour la création de ce château : l'escalier à double révolution, ainsi que la disposition des pièces, qui ne sont plus en "enfilade", mais distribuées par des couloirs.

il faut savoir aussi qu'il avait prévu de faire de Romorantin la nouvelle capitale de la France, avec une résidence royale "ultra moderne" :

Voili, voilou

La visite des châteaux est terminée...

Mais il reste encore quelque chose à voir...

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F93%2F53%2F1219675%2F129887691_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F75%2F1219675%2F129871558_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F15%2F14%2F1219675%2F129871272_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F68%2F60%2F1219675%2F129871137_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F0%2F1044327.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F56%2F1219675%2F120730813_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F74%2F85%2F1219675%2F118810827_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F01%2F1219675%2F95898751_o.jpg)